http://www.teshima-urara.com/images/banner_obablog.gif

2010年12月21日

高松第一高等学校 開放講座「地球温暖化問題を考える」

高松第一高等学校 開放講座の受講生募集について

高松第一高等学校では,市民および市内の事業所に勤務されている方々を対象に次のとおり「開放講座」を実施いたします。

今年度の講座は,地球温暖化問題を取りあげます。受講を希望される方のお申し込みをお待ちしております。

1 講座名および内容

「地球温暖化問題を考える」

地球温暖化問題について,最新の知見や世界の動きを取り入れながら,様々な角度から考えていきます。

2 対象者および募集定員

市民および市内の事業所に勤務の方で,先着40名まで

3 開催日時

平成23年1月23日から2月20日までの毎週日曜日(全5回)

午後2時から午後4時まで

4 会場

高松第一高等学校 本館2階 大会議室

*本館は正門を入って正面の建物です。都合により部屋を変更することがありますの

で,玄関の掲示板でご確認ください。

5 受講料

1,000円

6 募集期間

平成23年1月18日(火)まで

7 申込方法

往復はがきに住所・氏名・電話番号を記入のうえ,1月18日(火)必着までに下記へお申込ください。(返信用の面にも住所・氏名をご記入ください。)

申込・問い合わせ先

高松市桜町二丁目5番10号(〒760−0074)

高松第一高等学校開放講座係(℡861−0244)

8 講座の概要(項目・内容・順序は変更の可能性があります。)

講座の概要は下記のとおりです。

第1回:地球温暖化=気候変動問題

地球温暖化=気候変動問題とは?/IPCC第4次報告書/人為的温暖化懐疑論/予防原則/

地球温暖化の現状/ピークオイル論

第2回:気候変動問題への世界的取組み

気候変動問題と国際社会/気候変動枠組み条約/気候変動に関する政府間パネル(IPCC)/京

都議定書/ポスト京都への取組/COP15からCOP16へ/気候変動への対処を巡る利害状況

第3回:各国の気候変動対策

2℃以内上昇という目標/グリーンニューディール政策/EUの経済戦略/気候安全保障/固

定価格買取制度(FIT)とRPS/国内排出量取引制度/環境税/環境エネルギー革命/原子力発

電は温暖化対策として有効か?/原発輸出と核拡散/「原子力ルネサンス」?

第4回:日本の気候変動対策

京都議定書と日本政府の国際的公約/鳩山「25%削減」/COP15/地球温暖化対策基本法案/

経済界・経済産業省の姿勢と取組/地方自治体の取組/市民の取組/「ガラパゴス」日本?

第5回:次世代の方向性と環境教育

『成長の限界』の問題提起/地球は何個必要か?/地球の有限性/資源の偏在・支配と格差/

成長無き繁栄/将来世代の環境教育/持続可能な低炭素生活・社会・国家・世界の構築/問題

の共有と解決策の模索/地球環境的利害のメディアリテラシー

高松第一高等学校では,市民および市内の事業所に勤務されている方々を対象に次のとおり「開放講座」を実施いたします。

今年度の講座は,地球温暖化問題を取りあげます。受講を希望される方のお申し込みをお待ちしております。

1 講座名および内容

「地球温暖化問題を考える」

地球温暖化問題について,最新の知見や世界の動きを取り入れながら,様々な角度から考えていきます。

2 対象者および募集定員

市民および市内の事業所に勤務の方で,先着40名まで

3 開催日時

平成23年1月23日から2月20日までの毎週日曜日(全5回)

午後2時から午後4時まで

4 会場

高松第一高等学校 本館2階 大会議室

*本館は正門を入って正面の建物です。都合により部屋を変更することがありますの

で,玄関の掲示板でご確認ください。

5 受講料

1,000円

6 募集期間

平成23年1月18日(火)まで

7 申込方法

往復はがきに住所・氏名・電話番号を記入のうえ,1月18日(火)必着までに下記へお申込ください。(返信用の面にも住所・氏名をご記入ください。)

申込・問い合わせ先

高松市桜町二丁目5番10号(〒760−0074)

高松第一高等学校開放講座係(℡861−0244)

8 講座の概要(項目・内容・順序は変更の可能性があります。)

講座の概要は下記のとおりです。

第1回:地球温暖化=気候変動問題

地球温暖化=気候変動問題とは?/IPCC第4次報告書/人為的温暖化懐疑論/予防原則/

地球温暖化の現状/ピークオイル論

第2回:気候変動問題への世界的取組み

気候変動問題と国際社会/気候変動枠組み条約/気候変動に関する政府間パネル(IPCC)/京

都議定書/ポスト京都への取組/COP15からCOP16へ/気候変動への対処を巡る利害状況

第3回:各国の気候変動対策

2℃以内上昇という目標/グリーンニューディール政策/EUの経済戦略/気候安全保障/固

定価格買取制度(FIT)とRPS/国内排出量取引制度/環境税/環境エネルギー革命/原子力発

電は温暖化対策として有効か?/原発輸出と核拡散/「原子力ルネサンス」?

第4回:日本の気候変動対策

京都議定書と日本政府の国際的公約/鳩山「25%削減」/COP15/地球温暖化対策基本法案/

経済界・経済産業省の姿勢と取組/地方自治体の取組/市民の取組/「ガラパゴス」日本?

第5回:次世代の方向性と環境教育

『成長の限界』の問題提起/地球は何個必要か?/地球の有限性/資源の偏在・支配と格差/

成長無き繁栄/将来世代の環境教育/持続可能な低炭素生活・社会・国家・世界の構築/問題

の共有と解決策の模索/地球環境的利害のメディアリテラシー

2010年03月11日

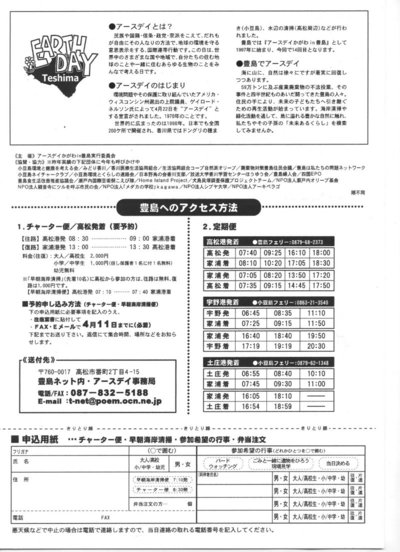

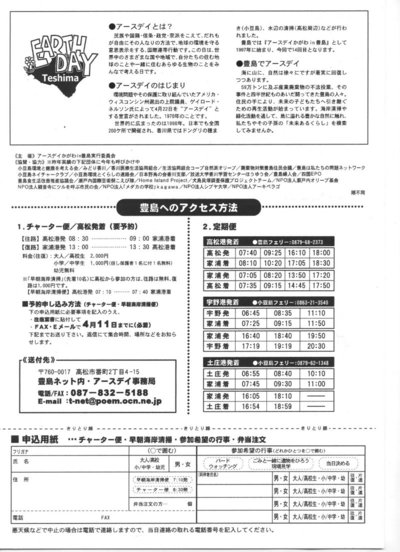

■アースデイかがわin豊島2010■

■アースデイかがわin豊島2010■

テーマ:「豊島で考えよう未来あるくらし」〜豊島新発見!〜

今年は公害調停十周年を迎え、6月6日に廃棄物対策豊島住民会議による記念行事が行われます。豊島住民の方々が主力を注ぐのはそちらになりますので、今年は地元の負担軽減のためにアースデイ行事の数を減らし,時間も午後12:30には終了予定です。

4月18日(日)アースデイ,大勢の参加をお待ちしています。

★行事内容(全行事に定員があります。)

早朝海岸清掃・不法投棄現場見学・バードウオッチング・考古学ビーチコーミング

★アースデイ終了後も希望者は壇山ウオーキング(13:30〜)

■アースデイ2010チラシL.pdf

http://www.filebank.co.jp/filelink/18340a8b5e24031444fad4fea1d0cf38

参加希望の方は↑のチラシに詳細がありますので、住所・氏名・当日連絡の着く電話番号・弁当希望・参加行事希望を記入して

メール : t-net◎poem.ocn.ne.jp *◎を@に変えて送信してください。

で申し込むか、チラシの申し込み欄に記入してFAXまたは〒でお申し込みください。

テーマ:「豊島で考えよう未来あるくらし」〜豊島新発見!〜

今年は公害調停十周年を迎え、6月6日に廃棄物対策豊島住民会議による記念行事が行われます。豊島住民の方々が主力を注ぐのはそちらになりますので、今年は地元の負担軽減のためにアースデイ行事の数を減らし,時間も午後12:30には終了予定です。

4月18日(日)アースデイ,大勢の参加をお待ちしています。

★行事内容(全行事に定員があります。)

早朝海岸清掃・不法投棄現場見学・バードウオッチング・考古学ビーチコーミング

★アースデイ終了後も希望者は壇山ウオーキング(13:30〜)

■アースデイ2010チラシL.pdf

http://www.filebank.co.jp/filelink/18340a8b5e24031444fad4fea1d0cf38

参加希望の方は↑のチラシに詳細がありますので、住所・氏名・当日連絡の着く電話番号・弁当希望・参加行事希望を記入して

メール : t-net◎poem.ocn.ne.jp *◎を@に変えて送信してください。

で申し込むか、チラシの申し込み欄に記入してFAXまたは〒でお申し込みください。

2010年02月23日

たかまつ水環境シンポジウム2010

たかまつ水環境シンポジウム2010

〜あなたも,「みんなの水」をいっしょに考えてみませんか〜

本市(高松市)が取り組むべき水環境に関する課題について調査研究を行うため,平成20年2月に設置した「高松水環境会議」から,本市における持続可能な水環境の形成に向けた提言書が提出されたことを受け,その提言内容や今後の水環境形成に向けた市民・事業者・行政の取組の方向性について討議するシンポジウムを開催します。

【日 時】

平成22年3月6日(土) 午後1時30分〜午後4時30分

【場 所】

サンポートホール高松 4階 第1小ホール

【内 容】

1 開 会

2 あいさつ

3 基調講演(13:45〜14:45)

京都大学大学院経済学研究科教授・京都大学大学院地球環境学堂教授

高松水環境会議会長

植田 和弘

テーマ「水からつくる持続可能な社会」

4 休憩(14:45〜14:55)

5 パネルディスカッション(14:55〜16:25)

・コーディネーター

栗原 秀人 メタウォーター株式会社技監

・パネリスト

竹濱 朝美 立命館大学産業社会学部現代社会学科教授

角道 弘文 香川大学工学部安全システム建設工学科准教授

中野 可織 香川大学大学院生

松野 美穂 香川大学大学院生

大西 秀人 高松市長

・アドバイザー

植田 和弘

6 閉 会

【参加申込方法】

参加には事前申込が必要です。参加御希望の場合には,シンポジウム案内チラシ裏面の申込書に,必要事項を御記入の上,ファックスにてお送りください。

ハガキ,Eメールでのお申し込みの際には,シンポジウム名,お名前,連絡先電話番号,所属団体名等を明記して(様式は問いません),下記までお申し込みください。

なお,定員は300人で,先着順の受付とさせていただきます。申込多数により,御参加いただけない場合は,改めて御連絡を差し上げますので,御了承くださいますようお願いします。

※シンポジウム案内チラシには、申込締切2/23となっていますが、2/26まで申込受付しています。

【お申込先】

FAX (087)839−2125

Eメール kikaku@city.takamatsu.lg.jp

ハガキ

〒760−8571 高松市番町一丁目8番15号

高松市企画課水環境対策室 たかまつ水環境シンポジウム2010係宛

【詳細】

高松市のホームページ

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/12934.html

------------------------------------

〜あなたも,「みんなの水」をいっしょに考えてみませんか〜

本市(高松市)が取り組むべき水環境に関する課題について調査研究を行うため,平成20年2月に設置した「高松水環境会議」から,本市における持続可能な水環境の形成に向けた提言書が提出されたことを受け,その提言内容や今後の水環境形成に向けた市民・事業者・行政の取組の方向性について討議するシンポジウムを開催します。

【日 時】

平成22年3月6日(土) 午後1時30分〜午後4時30分

【場 所】

サンポートホール高松 4階 第1小ホール

【内 容】

1 開 会

2 あいさつ

3 基調講演(13:45〜14:45)

京都大学大学院経済学研究科教授・京都大学大学院地球環境学堂教授

高松水環境会議会長

植田 和弘

テーマ「水からつくる持続可能な社会」

4 休憩(14:45〜14:55)

5 パネルディスカッション(14:55〜16:25)

・コーディネーター

栗原 秀人 メタウォーター株式会社技監

・パネリスト

竹濱 朝美 立命館大学産業社会学部現代社会学科教授

角道 弘文 香川大学工学部安全システム建設工学科准教授

中野 可織 香川大学大学院生

松野 美穂 香川大学大学院生

大西 秀人 高松市長

・アドバイザー

植田 和弘

6 閉 会

【参加申込方法】

参加には事前申込が必要です。参加御希望の場合には,シンポジウム案内チラシ裏面の申込書に,必要事項を御記入の上,ファックスにてお送りください。

ハガキ,Eメールでのお申し込みの際には,シンポジウム名,お名前,連絡先電話番号,所属団体名等を明記して(様式は問いません),下記までお申し込みください。

なお,定員は300人で,先着順の受付とさせていただきます。申込多数により,御参加いただけない場合は,改めて御連絡を差し上げますので,御了承くださいますようお願いします。

※シンポジウム案内チラシには、申込締切2/23となっていますが、2/26まで申込受付しています。

【お申込先】

FAX (087)839−2125

Eメール kikaku@city.takamatsu.lg.jp

ハガキ

〒760−8571 高松市番町一丁目8番15号

高松市企画課水環境対策室 たかまつ水環境シンポジウム2010係宛

【詳細】

高松市のホームページ

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/12934.html

------------------------------------

2010年02月22日

瀬戸内海の生物多様性保全のための第2回三学会合同シンポジウム

【瀬戸内海の生物多様性保全のための第2回三学会合同シンポジウム】

「上関(かみのせき):瀬戸内海の豊かさが残る最後の場所」

瀬戸内海は、日本の沿岸海域の中でひときわ高い生物生産力と

生物多様性を有する内湾でしたが、その生物学的な豊かさは、

近年の沿岸開発によって大きく損なわれてしまいました。

その中で周防灘の上関周辺は、本来の豊かさがよく残されている

稀な場所です。しかし、今ここに、原子力発電所の建設が計画されています。

その環境アセスメントはきわめて問題の多いもので、これに対して、

生物学研究者の組織である3つの学会(日本生態学会、日本ベントス学会、

日本鳥学会)は、生物多様性保全の視点から、もっと慎重な環境アセスメントを

求める要望書を事業者に提出しています。しかし、これらの要望書は、

全く無視され、埋め立て工事が着工されようとしています。

このままでは、今までかろうじて残されてきた瀬戸内海本来の豊かさが

完全に失われてしまうかもしれません。そのような取り返しのつかない

損失を防ぐために、学会の「要望書」の内容を多くの人に知っていただきたい

と考え、下記シンポジウムを開催いたします。

開 催 日: 2010年3月14日(日)午後1時30分〜4時30分

会 場: 明治大学駿河台校舎リバティホール

(リバティタワー 1F 松井康成ホール)

http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html

JR中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線/御茶ノ水駅 下車徒歩3分

参加費: 500円(資料代)

【主 催】

日本生態学会 自然保護専門委員会

日本鳥学会 鳥類保護委員会

日本ベントス学会 自然環境保全委員会(ベントスは底生生物)

3/14三学会合同シンポジウム実行委員長: 倉本宣(明治大学農学部教授)

【後 援】

(財)日本自然保護協会、(財)世界自然保護基金(WWF)ジャパン、

(財)日本野鳥の会、NPO法人ラムサール・ネットワーク日本、

バードライフ・インターナショナル、日本魚類学会自然保護委員会

【事務局、問い合わせ先】

日本生態学会上関原子力発電所問題要望書アフターケア委員会

代表:安渓遊地(Tel: 083-928-5496、e-mail: ankeiyuji@gmail.com)

庶務:佐藤正典(Tel: 099-285-8169、e-mail: sato@sci.kagoshima-u.ac.jp)

【プログラム】

13:30:開会

13:30:-13:35

(主催者挨拶)立川賢一(日本生態学会自然保護専門委員会委員長)

13:35-13:50:はじめに(シンポジウム全体の趣旨説明)

「上関原子力発電所建設計画のあらまし」佐藤正典(鹿児島大学)

13:50-14:35:講演1「周防灘に残されている瀬戸内海の原風景」

加藤真(京都大学)

14:35-15:05:講演2「上関に生息する希少な鳥類について」

飯田知彦(九州大学大学院・日本生態学会)

15:05-15:35:3学会の要望書の説明

安渓遊地(日本生態学会上関問題要望書アフターケア委員会委員長)

佐藤重穂(日本鳥学会鳥類保護委員会副委員長)

逸見泰久(日本ベントス学会自然環境保全委員会委員長)

15:35-15:45:コメント1「陸上生物、里山の観点から」

野間直彦(滋賀県立大学)

15:45-15:55:コメント2「スナメリについて」粕谷俊雄(要請中)

15:55-16:10:コメント3「生物多様性条約に基づく国の政策」

国会議員(参加要請中)

16:10-16:40:質疑応答

16:40-16:45:

(閉会挨拶) 風呂田利夫(日本ベントス学会会長) 続きを読む

「上関(かみのせき):瀬戸内海の豊かさが残る最後の場所」

瀬戸内海は、日本の沿岸海域の中でひときわ高い生物生産力と

生物多様性を有する内湾でしたが、その生物学的な豊かさは、

近年の沿岸開発によって大きく損なわれてしまいました。

その中で周防灘の上関周辺は、本来の豊かさがよく残されている

稀な場所です。しかし、今ここに、原子力発電所の建設が計画されています。

その環境アセスメントはきわめて問題の多いもので、これに対して、

生物学研究者の組織である3つの学会(日本生態学会、日本ベントス学会、

日本鳥学会)は、生物多様性保全の視点から、もっと慎重な環境アセスメントを

求める要望書を事業者に提出しています。しかし、これらの要望書は、

全く無視され、埋め立て工事が着工されようとしています。

このままでは、今までかろうじて残されてきた瀬戸内海本来の豊かさが

完全に失われてしまうかもしれません。そのような取り返しのつかない

損失を防ぐために、学会の「要望書」の内容を多くの人に知っていただきたい

と考え、下記シンポジウムを開催いたします。

開 催 日: 2010年3月14日(日)午後1時30分〜4時30分

会 場: 明治大学駿河台校舎リバティホール

(リバティタワー 1F 松井康成ホール)

http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html

JR中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線/御茶ノ水駅 下車徒歩3分

参加費: 500円(資料代)

【主 催】

日本生態学会 自然保護専門委員会

日本鳥学会 鳥類保護委員会

日本ベントス学会 自然環境保全委員会(ベントスは底生生物)

3/14三学会合同シンポジウム実行委員長: 倉本宣(明治大学農学部教授)

【後 援】

(財)日本自然保護協会、(財)世界自然保護基金(WWF)ジャパン、

(財)日本野鳥の会、NPO法人ラムサール・ネットワーク日本、

バードライフ・インターナショナル、日本魚類学会自然保護委員会

【事務局、問い合わせ先】

日本生態学会上関原子力発電所問題要望書アフターケア委員会

代表:安渓遊地(Tel: 083-928-5496、e-mail: ankeiyuji@gmail.com)

庶務:佐藤正典(Tel: 099-285-8169、e-mail: sato@sci.kagoshima-u.ac.jp)

【プログラム】

13:30:開会

13:30:-13:35

(主催者挨拶)立川賢一(日本生態学会自然保護専門委員会委員長)

13:35-13:50:はじめに(シンポジウム全体の趣旨説明)

「上関原子力発電所建設計画のあらまし」佐藤正典(鹿児島大学)

13:50-14:35:講演1「周防灘に残されている瀬戸内海の原風景」

加藤真(京都大学)

14:35-15:05:講演2「上関に生息する希少な鳥類について」

飯田知彦(九州大学大学院・日本生態学会)

15:05-15:35:3学会の要望書の説明

安渓遊地(日本生態学会上関問題要望書アフターケア委員会委員長)

佐藤重穂(日本鳥学会鳥類保護委員会副委員長)

逸見泰久(日本ベントス学会自然環境保全委員会委員長)

15:35-15:45:コメント1「陸上生物、里山の観点から」

野間直彦(滋賀県立大学)

15:45-15:55:コメント2「スナメリについて」粕谷俊雄(要請中)

15:55-16:10:コメント3「生物多様性条約に基づく国の政策」

国会議員(参加要請中)

16:10-16:40:質疑応答

16:40-16:45:

(閉会挨拶) 風呂田利夫(日本ベントス学会会長) 続きを読む

2010年02月05日

「ESD×生物多様性」全国フォーラム

◇◆「ESD×生物多様性」全国フォーラム◆◇

http://www.esd-j.org/j/topics/topics.php?itemid=2921&catid=89

生物多様性を大切にした地域づくり・社会づくりにつながる人づくり(=ESD)とはどういうものか? ESD-Jでは2009年夏、そのカギとなる考え方や視点、ノウハウ、そしてそれらを可能にする社会制度の在り方などを探る「ESD×生物多様性プロジェクト」をスタートしました。

今年10月に開催される生物多様性条約COP10への提言づくりに向けたステップとして、地域の実践事例やワークショップから浮かび上がってきたポイントを共有し議論する、全国フォーラムを開催します。全国10地域から素敵な実践者を招いてのディスカッションに、ぜひ皆さまもご参加ください。

1. 日 時: 2010年2月13日(土)10:00〜17:00(予定)

(17:30〜19:00 懇親会)

2. 会 場: ガールスカウト会館(東京都渋谷区:京王線幡ヶ谷・徒歩12分)

3. 参加者: ESD-J会員、地域づくり・人づくりに関心を持つ方々

※定員80名(受付先着順、お早めにお申し込みください)

4. 参加費: 会員/学生1,500円 非会員3,000円(昼食代込み)

(別途、懇親会費2,000円)

5. 主 催:NPO法人 持続可能な開発のための教育の10年推進会議

6. お申し込みはこちらから<2月9日(火)締切>

http://www.esd-j.org/j/topics/topics.php?itemid=2921&catid=89

※託児について

2才以上のお子さんに限り、有資格保育士とボランティアメンバーがお子さんをお預かりします。

託児代:お子様お一人につき¥500円(保険代)

お子様のおやつ・飲み物はご持参ください。

託児のお申込みは、上記のお申込みフォームから事前にご登録をお願いいたします。

【プログラム】(予定)

7. 10:00〜10:30 ESD×生物多様性プロジェクトが目指すもの

森 良(ESD−J理事)

8. 10:30〜11:00 CBD/COP10に向けた市民セクターの動き

羽後 静子(中部ESD拠点協議会運営委員)

9. 11:00〜16:00 地域の取り組み報告

〜10地域の実践およびワークショップより

北海道 ・オホーツク・紋別におけるESDの動き

群馬県 ・AKAYAプロジェクトでの取り組み

北陸 ・生物多様性保全に向けた北陸の里山保全等の取り組み

愛知県 ・藤前干潟に学ぶ

近畿 ・近畿ワークショップin京都

香川県 ・豊かな島“豊島”産廃からの再生と生物多様性への取組み

鹿児島県・重富干潟再生プロジェクト〜地域資源再生への道〜

沖縄県 ・やんばる三村における連携人材育成の動き(仮)

(途中に昼食が1時間入ります)

10. 16:00〜17:30 全体ディスカッション

※地域の各活動のここが役に立つ、もっと知りたいこと、事例から学べること、成功・失敗から学べることなどをテーマにしたワールドカフェ方式のワークショップ

11. 17:30〜19:00 懇親会

http://www.esd-j.org/j/topics/topics.php?itemid=2921&catid=89

生物多様性を大切にした地域づくり・社会づくりにつながる人づくり(=ESD)とはどういうものか? ESD-Jでは2009年夏、そのカギとなる考え方や視点、ノウハウ、そしてそれらを可能にする社会制度の在り方などを探る「ESD×生物多様性プロジェクト」をスタートしました。

今年10月に開催される生物多様性条約COP10への提言づくりに向けたステップとして、地域の実践事例やワークショップから浮かび上がってきたポイントを共有し議論する、全国フォーラムを開催します。全国10地域から素敵な実践者を招いてのディスカッションに、ぜひ皆さまもご参加ください。

1. 日 時: 2010年2月13日(土)10:00〜17:00(予定)

(17:30〜19:00 懇親会)

2. 会 場: ガールスカウト会館(東京都渋谷区:京王線幡ヶ谷・徒歩12分)

3. 参加者: ESD-J会員、地域づくり・人づくりに関心を持つ方々

※定員80名(受付先着順、お早めにお申し込みください)

4. 参加費: 会員/学生1,500円 非会員3,000円(昼食代込み)

(別途、懇親会費2,000円)

5. 主 催:NPO法人 持続可能な開発のための教育の10年推進会議

6. お申し込みはこちらから<2月9日(火)締切>

http://www.esd-j.org/j/topics/topics.php?itemid=2921&catid=89

※託児について

2才以上のお子さんに限り、有資格保育士とボランティアメンバーがお子さんをお預かりします。

託児代:お子様お一人につき¥500円(保険代)

お子様のおやつ・飲み物はご持参ください。

託児のお申込みは、上記のお申込みフォームから事前にご登録をお願いいたします。

【プログラム】(予定)

7. 10:00〜10:30 ESD×生物多様性プロジェクトが目指すもの

森 良(ESD−J理事)

8. 10:30〜11:00 CBD/COP10に向けた市民セクターの動き

羽後 静子(中部ESD拠点協議会運営委員)

9. 11:00〜16:00 地域の取り組み報告

〜10地域の実践およびワークショップより

北海道 ・オホーツク・紋別におけるESDの動き

群馬県 ・AKAYAプロジェクトでの取り組み

北陸 ・生物多様性保全に向けた北陸の里山保全等の取り組み

愛知県 ・藤前干潟に学ぶ

近畿 ・近畿ワークショップin京都

香川県 ・豊かな島“豊島”産廃からの再生と生物多様性への取組み

鹿児島県・重富干潟再生プロジェクト〜地域資源再生への道〜

沖縄県 ・やんばる三村における連携人材育成の動き(仮)

(途中に昼食が1時間入ります)

10. 16:00〜17:30 全体ディスカッション

※地域の各活動のここが役に立つ、もっと知りたいこと、事例から学べること、成功・失敗から学べることなどをテーマにしたワールドカフェ方式のワークショップ

11. 17:30〜19:00 懇親会

2010年01月25日

徳島で 〜“COP10”に向けた市民の役割を考えよう〜

環境省四国EPOからの情報で徳島での環境省主催イベントのお知らせです。

以下、よろしくお願いします。

-----------------------------------------------------

〜“COP10”に向けた市民の役割を考えよう〜

私たちが暮らす四国は、海から山まで多種多様な生きものがすみ、日本の中でも豊かな自然環境に恵まれた地域です。

生きものの個々のつながりが生態系を作り出し、人間もその構成員として、多くの恩恵を受けています。

2010年は国連の定めた国際生物多様性年です。また、10月には国際的な枠組みを策定する生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)が名古屋で開催されます。この機会にみんなで、豊かな四国の自然の中で生物多様性を守っていくために私たち市民に何ができるか、一緒に考えましょう!

【日 時】

2010年2月20日(土)午後1時〜5時

【場 所】

アスティとくしま 2F第6会議室(徳島市山城町東浜傍示1)

【プログラム】

1.生物多様性と日本の取組み(講演)

講師:環境省生物多様性地域戦略企画室 長田啓氏

2. COP10と市民の関わり(講演)

講師:生物多様性条約市民ネットワーク(CBD市民ネット)運営委員

草刈秀紀氏(WWFジャパン)、道家哲平氏(日本自然保護協会)

3.生物多様性保全の取組み・ディスカッション(報告)

コーディネーター:草刈秀紀氏、道家哲平氏(CBD市民ネット)

市民団体や行政からの話題提供・ディスカッション

A)森と里山の現状 B)ため池・平野地の現状

C)河川流域・海岸域の現状 D)瀬戸内・里海の現状 など

【参加費】

無料

【主 催】

環境省

【コーディネート】

生物多様性条約市民ネットワーク(CBD市民ネット)、(財)日本自然保護協会

【協 力】

地球温暖化を考える−市民アクション2010−徳島、四国EPO

【お問い合せ先】

NPO法人里山の風景をつくる会

住所:徳島市山城町東浜傍示28−53

TEL:088−655−1616

MAIL:info◎enjoy-satoyama.jp(◎を@に変えてください。)

【詳 細】

四国EPOのHP http://4epo.jp/modules/eguide/event.php?eid=1186

-----------------------------------------------------

以下、よろしくお願いします。

-----------------------------------------------------

〜“COP10”に向けた市民の役割を考えよう〜

私たちが暮らす四国は、海から山まで多種多様な生きものがすみ、日本の中でも豊かな自然環境に恵まれた地域です。

生きものの個々のつながりが生態系を作り出し、人間もその構成員として、多くの恩恵を受けています。

2010年は国連の定めた国際生物多様性年です。また、10月には国際的な枠組みを策定する生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)が名古屋で開催されます。この機会にみんなで、豊かな四国の自然の中で生物多様性を守っていくために私たち市民に何ができるか、一緒に考えましょう!

【日 時】

2010年2月20日(土)午後1時〜5時

【場 所】

アスティとくしま 2F第6会議室(徳島市山城町東浜傍示1)

【プログラム】

1.生物多様性と日本の取組み(講演)

講師:環境省生物多様性地域戦略企画室 長田啓氏

2. COP10と市民の関わり(講演)

講師:生物多様性条約市民ネットワーク(CBD市民ネット)運営委員

草刈秀紀氏(WWFジャパン)、道家哲平氏(日本自然保護協会)

3.生物多様性保全の取組み・ディスカッション(報告)

コーディネーター:草刈秀紀氏、道家哲平氏(CBD市民ネット)

市民団体や行政からの話題提供・ディスカッション

A)森と里山の現状 B)ため池・平野地の現状

C)河川流域・海岸域の現状 D)瀬戸内・里海の現状 など

【参加費】

無料

【主 催】

環境省

【コーディネート】

生物多様性条約市民ネットワーク(CBD市民ネット)、(財)日本自然保護協会

【協 力】

地球温暖化を考える−市民アクション2010−徳島、四国EPO

【お問い合せ先】

NPO法人里山の風景をつくる会

住所:徳島市山城町東浜傍示28−53

TEL:088−655−1616

MAIL:info◎enjoy-satoyama.jp(◎を@に変えてください。)

【詳 細】

四国EPOのHP http://4epo.jp/modules/eguide/event.php?eid=1186

-----------------------------------------------------

2010年01月22日

10年目の123

「10年目の123」

あなたの吉野川 第十〜流域〜民主主義

日時:2010年1月23日(土)午後1時〜4時

場所:徳島県教育会館 大ホール(定員800名)

参加費:前売り1,000円 高校生以下は500円

当日券(1,200円)は会場にて販売。

チケット取扱所:小山助学館・紀伊国屋書店・平惣

ゲスト:

加藤登紀子(歌手)

近藤正臣(俳優)

野田知佑(作家・カヌーイスト)

大熊孝(新潟大学名誉教授・河川工学)

岩屋隆夫(治水利水調査会主宰・土木史)

五十嵐敬喜(弁護士・法政大学教授)

川ガキたち(川の学校01〜09年卒業生)

内容:

オープニング

第1部 講演とフリートーク

講演1 五十嵐敬喜「2000年の徳島 いま動き始める日本」

講演2 岩屋隆夫「吉野川フィールドミュージアムの実現に向けて」

フリートーク 「川の未来を想う」

近藤正臣×野田知佑×大熊孝 進行:姫野雅義

第2部 流域へ

報告 「吉野川の今を切り撮る」

加藤登紀子と川の世界

主催:「10年目の123」実行委員会

あなたの吉野川 第十〜流域〜民主主義

日時:2010年1月23日(土)午後1時〜4時

場所:徳島県教育会館 大ホール(定員800名)

参加費:前売り1,000円 高校生以下は500円

当日券(1,200円)は会場にて販売。

チケット取扱所:小山助学館・紀伊国屋書店・平惣

ゲスト:

加藤登紀子(歌手)

近藤正臣(俳優)

野田知佑(作家・カヌーイスト)

大熊孝(新潟大学名誉教授・河川工学)

岩屋隆夫(治水利水調査会主宰・土木史)

五十嵐敬喜(弁護士・法政大学教授)

川ガキたち(川の学校01〜09年卒業生)

内容:

オープニング

第1部 講演とフリートーク

講演1 五十嵐敬喜「2000年の徳島 いま動き始める日本」

講演2 岩屋隆夫「吉野川フィールドミュージアムの実現に向けて」

フリートーク 「川の未来を想う」

近藤正臣×野田知佑×大熊孝 進行:姫野雅義

第2部 流域へ

報告 「吉野川の今を切り撮る」

加藤登紀子と川の世界

主催:「10年目の123」実行委員会